今天(9月8日),是张爱玲逝世30周年的日子。近二十年来张爱玲的遗作被发掘、整理、出版、翻译、研究宏图优配,大部头的作品都已付梓,晚期写作的脉络可谓日渐清晰。而迄今尚未面世的,有一册跟随了她多年的笔记本,加上零散手稿。学者黄心村把这部分写作综合起来,称为张爱玲的晚期碎片书写。

今年春天,黄心村从皇冠的张爱玲特藏中发现了一则未曾发表的作品《托梦》,黄心村将这篇作品整理出来,并撰写本文进行解读。这是《托梦》首次被关注并刊发。

黄心村现为香港大学文学院比较文学系教授,她潜心于张爱玲研究,著有《乱世书写:张爱玲与沦陷时期上海文学及通俗文化》《成为张爱玲》,目前正在撰写《手稿中的张爱玲》。张爱玲与《皇冠》有着很深的渊源,一直有着紧密合作,本文以《碎片写作:析〈托梦〉》为题首发于《皇冠》杂志859期(9月号)。

撰文 | 黄心村

(香港大学文学院比较文学系教授)

今年春天,我在皇冠的张爱玲特藏中看到了一则未曾发表的小品,题为《托梦》。张爱玲在晚期书写中有涉及“灵异”的零散文字,这我早就有所听闻;亲眼见到那一页手稿的当下,依然震撼。近二十年来张的遗作一波接一波地被发掘、整理、出版、翻译、研究,大部头的作品都已付梓,晚期写作的脉络可谓相当清晰。迄今尚未面世的有一册跟随了她二十余年、爬满了密密麻麻的中英文字迹的笔记本,加上一些同样字迹密布却大小不一的零散手稿,综合起来,不妨称为张的晚期碎片书写。聚焦这些碎片文字,比梳理长篇叙述更多些难度。九年前问世的长篇散文《爱憎表》是冯睎乾从宋以朗先生交给他的一摞形态各异、爬满潦草字迹的遗稿中找出潜在叙述逻辑,精心重构出来的。若要还张爱玲晚期写作生涯一个更加完整的面貌,继续整理和专研大部头作品之外的碎片文字是关键。

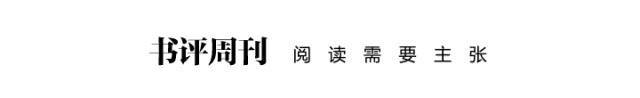

《托梦》手稿,郑远涛摄。

晚年张爱玲习惯利用随手攒下的各色纸品记录大事小事。小至一条地址、一个电话号码、一份超市购物清单,大至一篇新作的初稿或提纲,往往都写在这些纸品的空白处。来往信件的信封是她情有独钟的书写质材,或许是因为通常要随手记下的也不过是些只言片语,甚至只是稍纵即逝的一丝念头,信封和其他零碎纸品随手拈来,空白处恰好承载那些日常生活中的停顿、突发的灵感、瞬间的记忆闪回。作家遗物中的这些碎片,是文字,也是物件。女性碎片书写在世界文学大家中不乏闪耀的例子,比如玛丽·雪莱、勃朗特姐妹、艾蜜莉·狄金生等。张爱玲自然也在她们的行列中。

《托梦》极短,算上标点符号也不过六百三十字,是张氏晚期文字的一个袖珍样板,也是完美意义上的碎片书写。它起草于一九八八年秋天,与一九八九年九月发表在《联合报·副刊》上的短篇散文《草炉饼》产生于同一时空,都略早于《爱憎表》的构思和起草。之所以能断定两篇短文同时写于一九八八年秋天,是因为它们的初稿出现在同一页纸的正反两面。当时在洛杉矶已经生活了十六年的张爱玲刚刚搬入朋友林式同的“湖景”公寓 (Lake View Mansion)。管理人给每家住户发了一张通知,上面的日期清清楚楚:一九八八年九月二十日。通知大意是,公寓设置了一个娱乐活动空间,欢迎住户使用,要求大家遵守规则,有任何疑问可尽管提出。寥寥几行,一页纸留下大片空白,《托梦》的初稿和修改就填满了这些空白。

细看这一页,从上至下,从右到左,是张爱玲维持一生的创作手稿书写习惯。密密麻麻的字眼和层层的修改之后,《托梦》作为一则精致的小品,其结构已十分完善。相对而言,写在这通知单反面的《草炉饼》当时还只是一个大致的初稿,甚至还没有题目。《托梦》描绘遥远的童年记忆,《草炉饼》则回溯成年后的上海岁月,两篇里都有姑姑张茂渊的影子。张爱玲恢复与上海的姑姑姑父的频繁通信就在那几年里,被激活的记忆或许与对姑姑的思念相关。反复对照正反两面的书写,我的疑问是,为何《草炉饼》在次年就发表了,而《托梦》却一直沉睡在她的零散手稿中?

熟悉张爱玲晚期写作的读者都知道,《草炉饼》之所以珍贵,是因为张在最后几年里已鲜少有新作问世。文中那个“干敷敷”的“无油烧饼”本身乏善可陈。张爱玲是以劳动阶层的日常食物引出“苍黑瘦脊”的提篮卖饼人和他那与外形极其不符的清脆嘹亮的叫卖声的。在早期文字中写尽了各种上海街头叫卖声的张爱玲,在她人生的最后几年里,声音的记忆库里突然迸出了一种别样的“呼声”,越过四十多年的岁月,这“呼声”坚持着它当年的“甜润悦耳”。这才是真正的“上海之音”呢,张爱玲说,“周璇、姚莉的流行歌只是邻家无线电的噪音,背景音乐,不是主题歌。”

《草炉饼》初稿宏图优配,郑远涛摄。

或许《托梦》的写作初衷与《草炉饼》相似,作家力图在层层叠叠的家族史中理出一首真正的“主题歌”?“你外婆就是吃红烧肉吃死的,”这是开篇第一句,写得平淡,琢磨起来多少有点惊心。这是黄逸梵的声音,《托梦》以母亲的诉说开启了遥远记忆里一个隐晦的篇章。母亲对童年张爱玲的启蒙于音乐和美术之外更有当年实属前卫的健康饮食观念:“她是营养学先驱,在二〇末三〇初(指上世纪20年代末到上世纪30年代初)已经提倡蔬菜水果瘦肉了。”张爱玲曾经说自己是在“不相干的地方”像母亲,其实母亲的影响渗透到一日三餐的基本生活伦理中,可谓根深蒂固,哪里是“不相干”。熟读张爱玲的读者此刻一定会联想到《小团圆》中“九莉从小听蕊秋午餐训话讲营养学,一天不吃蔬果鱼肉就有犯罪感”。黄家外婆早逝的故事原来是加深了这种“犯罪感”的植入,以蔬果为主、荤食为辅的饮食准则张爱玲遵守了一生。张在晚期写作中不断地重写母亲,从《易经》《雷峰塔》《小团圆》到最后的《对照记》,是罗生门式的母女叙述。《托梦》里的母与女,没有了剑拔弩张,爱说故事的母亲知性、新潮,在每日蔬菜水果营养平衡的努力中,优雅地诉说着家族里女性的生与死。一九八八年的张爱玲,在这“不相干”的地方似乎与母亲达成了和解。

越过童年,越过成年,越过几十年离散,记忆重构里的母亲“曼声”“闲闲”地继续她的讲述。“你外婆有个丫头叫紫鹃,”这是第二段的第一句。母亲的家族史原来也纠缠着《红楼梦》的阅读史,当年不到十岁的张爱玲不可能知晓,“紫鹃”这个记忆里的名字五十年后终于有了回响。黄氏家族里的现代紫鹃早逝,母亲接着说,后面的细节,听众则换成了当时也在场的姑姑。晚年张爱玲拨开层层岁月看到当年小小的自己偷听到母亲和姑姑一段儿童不宜的对话。

原来外婆的丫头紫鹃被外公收了房,自杀时才二十七岁。张爱玲的外公黄宗炎也只活了三十岁,姨太太即张爱玲的外婆在男人死后生下龙凤胎,女孩是张爱玲的母亲黄素琼(后改名黄逸梵),男孩则是舅舅黄定柱。冯睎乾整理的《爱憎表》中正好有一段是对外公的回忆,讲述者同样是娓娓道来的黄逸梵:“我母亲有一次饭后讲起从前的事,笑道:‘他立志要每一省娶一个’,因为有点避讳,只说‘他’,我先不知道是说我外公。可以算是对我姑姑说的,虽然她大概听见她讲过。”外公早逝,“十八行省,一省娶一个”的志愿终究无法实现,因而是“壮志未成身先死”。这里姑姑作为一个专注的听众、回应人和事后的见证者十分关键,《爱憎表》中的细节与《托梦》里的场景完美地衔接上了。

《托梦》虽短,记忆的展开却徐缓,没有一丝局促。晚年张爱玲甚至补充了成年后从姑姑那里听到的另一层叙述。姑姑回忆,在那个童年的场景中,黄逸梵也曾讲到一个“灵异”事件,她在伦敦被车撞之前,居然梦到了去世多年的紫鹃帮她绑绷带,这是跨过人鬼界的紫姑娘给黄家小姐的预警吗?这里有母亲的家族记忆,姑姑的追述,童年张爱玲的记忆,成年后姑姑的附加记忆,当然还有晚年张爱玲对多层次记忆的重构。时间线交错重叠,纵深繁复,却写得无比克制、冲淡、简练。六百三十字的篇幅能容纳这样深具叙述潜能的秘辛,若是以长篇铺陈,想必也能写得如《小团圆》般缜密。或许这是《托梦》当年没有发表的原因?或者这是原本也要纳入《爱憎表》的一个章节?既然已经打开了一道记忆的阀门,自然能涌出更多的细节,更多的声音和容貌,更汹涌的潜流。执着地书写童年记忆和家族史,到了张爱玲晚年,“陈谷子烂芝麻”里依然翻出新鲜的结构和主题。

今年春天我邂逅《托梦》的当下也正沉浸在对张爱玲笔记本的细读中,密密麻麻的私人记录里埋着太多关于她晚期写作的线索。写作《小团圆》的上世纪70年代中期,张爱玲在笔记本中留下一句:“直至一两年前,意识到时间上必须跳来跳去。”长篇叙述如此,即使是《托梦》这样短而又短的小品,因为时间上的跳跃,平淡的叙述下跌宕起伏。笔记本里还有一段讲到“闪回”和“重复”,原文中英文夹杂,梳理之后用完整的中文表达是这样的:“关于闪回:用得合适即成为最有力的武器,一如马宽德(的作品)—有万乐齐鸣,万剑攒心之概。…即重复亦必须呈现不同的视野,不同的面向,有追加的洞察。”家族史层层折叠,一屉一屉打开,每一格都是可能的叙述,无数的碎片背后是奔涌不止的潜流。“闪回”也好,“重复”也好,晚年张爱玲“曼声”“闲闲”地道来,无需润色,更不用渲染,字里行间已是触目惊心。这何尝不是她碎片书写的精髓。

整理后的《托梦》

托梦

“你外婆就是吃红烧肉吃死的,”我母亲在饭桌上夹菜给我,夹到红烧肉的时候附带警告一声,“医生叫她不要吃。”她是营养学先驱,在二〇末三〇初已经提倡蔬菜水果瘦肉了。

“你外婆有个丫头叫紫鹃,”这名字,声音轻得几乎听不见,显然是不好意思。十岁左右,还没看过《红楼梦》,紫鹃这名字对于我没有意义,我当时根本没注意,久后才想起来,不知道我外婆家有哪个红迷给取了这名字。外公的父亲是湘军水师将领,父子家的女眷都不识字,也更可见那时候《红楼梦》影响多么深广。紫鹃确是《红楼梦》的众多的婢女中唯一的完人。鸳鸯虽然忠心又能干,又冰清玉洁,似乎架子太大了些了,一般人家受不了,而且婢女叫鸳鸯也不大合适,引起性的联想。

“到了外婆当家的时候,什么都是紫姑娘。都交给她一个人。死的时候才二十七岁。”

“她是上吊的?”我姑姑在旁边听着,轻声咕哝了一句,仿佛不要我跟我弟弟听见。

我母亲略略点了点头,“我老记得她夏天穿着淡青竹布褂子,那才真叫清爽相!摇着扇说:‘王大妈,想想人活着真没意思呵’”曼声学她跟女佣谈天的口吻,闲闲地带着微笑。

“后来我在英国过街,给马撞倒了,马蹄踹伤。出事前两天梦见躺在榻床上,紫姑娘坐在旁边替我衮(裹)绷带,腿上一层层的(地)裹着。”

紫姑娘为什么上吊死的,也知道不便问。

我母亲那时刚回国不久,我们还小,根本没听见说在伦敦被马踢伤了进医院。紫姑娘是为什么上吊的,我也知道不便问。二十七岁,似乎比《红楼梦》里当权的丫头年纪大好些。多年后才听我姑姑说她是我外公收过房的,也不过提了这么一声。

《皇冠》杂志859期(9月号)封底。

本文为独家内容,经作者及《皇冠》授权刊发。原文以《碎片写作:析〈托梦〉》为题首发于《皇冠》杂志859期(9月号)。作者:黄心村;编辑:走走;校对:张彦君。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单宏图优配

创元网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。